去红血丝

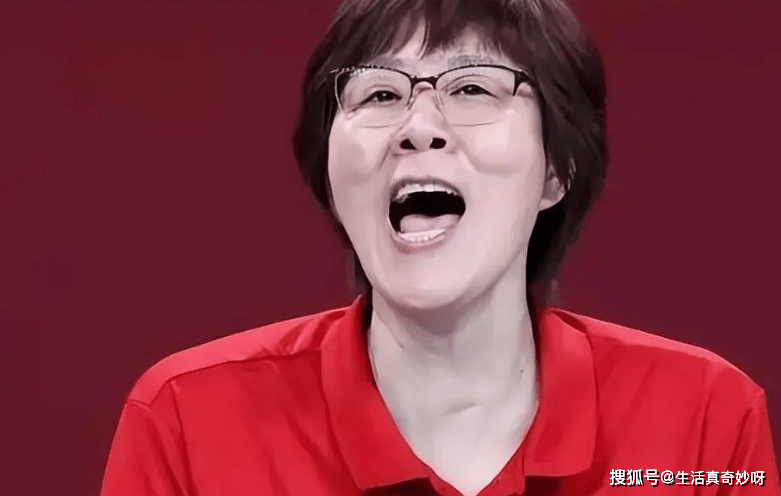

这张照片一出来,瞬间勾起了大伙儿的回忆杀 —— 从 18 岁进国家队的北京姑娘,到带领女排拿遍世界冠军的传奇教练,郎平的排球人生整整 40 年,每一段都藏着让人热血沸腾的故事。今儿个咱就顺着这张照片,好好唠唠郎平的传奇路,看看 “铁榔头” 是咋炼成的,又为啥退休后能活得这么从容。

咱先把时间拨回 1978 年 —— 那时候中国女排正处在低谷期,国际比赛输多赢少,队员们士气低到谷底,连观众看比赛都跟着揪心。就在这时候,一个身高 1 米 84 的北京姑娘拎着行李走进了国家队训练场,她就是刚满 18 岁的郎平。

郎平的天赋打眼一看就藏不住:胳膊长腿长,跳得又高又稳,对球的感觉像天生的一样。但真正让她从新人里冒头的,不是天赋,是那股 “不要命” 的狠劲儿。训练场上,她永远是最后一个走的 —— 别的队员完成规定训练量就休息,她偏要留下来加练,一遍又一遍地练扣球,胳膊酸得抬不起来,就用另一只手揉揉,接着来;练拦网的时候,膝盖经常撞得青一块紫一块,队医看着都心疼,劝她歇会儿,她却笑着说:“比赛的时候对手可不会因为我膝盖青了就手下留情啊!”

那时候训练条件可没现在好,排球重,场地也硬,郎平的手腕因为反复扣球,经常缠着厚厚的绷带,有时候绷带渗出血丝,她也只是换块新的,接着练。队友们都说:“跟郎平一起训练,总觉得自己不够努力 —— 她那股劲儿,能把身边人都带动起来。”

就这么 “自虐式” 地练了两年,郎平的技术突飞猛进。她的扣球又快又狠,角度还特别刁,对手往往没反应过来,球就已经砸在地上了。慢慢的,“铁榔头” 这个外号开始在队内传开,后来打国际比赛,连外国队员一听到 “Lang Ping” 的名字,都得提前绷紧神经 —— 这姑娘的扣球,太吓人了!

随着郎平的崛起,中国女排也慢慢从低谷爬了上来。那时候电视机还不普及,可只要有女排比赛,街坊邻居就会挤到有电视的人家 —— 小桌子摆到院子里,板凳不够就站着,连小孩都搬个小马扎凑在前头,眼睛瞪得溜圆。大伙儿为啥这么着迷?因为看郎平打球太 “解气” 了!

她扣球的时候,整个人像蓄满了力的弹簧,腾空、挥臂、击球,动作一气呵成,球砸在对方场地的声音都透着劲儿,经常把对手防得手忙脚乱;拦网也准得离谱,不管对方扣得多狠,她总能找准时机把球拦回去,有时候还能直接拦得分。每次郎平得分,院子里的欢呼声能盖过电视声音,连隔壁楼都能听见。

1981 年的日本世界杯,是中国女排的 “封神之战”,也是郎平让全世界记住 “铁榔头” 的一战。决赛对阵东道主日本队,那比赛打得叫一个胶着 —— 比分你追我赶,每一分都得拼到最后,队员们手心全是汗,连看球的人都跟着屏住呼吸。关键时刻,郎平站了出来:连续几个重扣,球像炮弹一样砸在日本队场地,直接把比分拉开;对方想反击,又被她稳稳拦了回去。

当最后一个球落地,裁判吹响哨子的瞬间,整个赛场都炸了 —— 中国女排第一次拿到世界冠军!队员们抱着哭成一团,郎平也红了眼睛,却还不忘把队友扶起来。这个冠军,可不止是一块金牌那么简单 —— 在那个需要精神鼓舞的年代,女排的胜利让全国人民都扬眉吐气,街头巷尾全是讨论女排的声音,报纸杂志满版都是她们的照片,“学习女排精神” 成了那会儿最响亮的口号。

从那以后,中国女排开启了 “五连冠” 的黄金时代 ——1982 年世锦赛、1984 年奥运会、1985 年世界杯,郎平和队友们一路赢下来,把所有世界冠军都拿了个遍。那时候的中国女排,就是 “胜利” 的代名词;而郎平,就是这支王者之师里最锋利的 “铁榔头”。

可 “铁榔头” 也不是铁做的 —— 常年高强度训练和比赛,早把郎平的身体熬坏了。她的膝盖磨损得厉害,平时走路都隐隐作痛,阴雨天更是疼得睡不着;手腕和肩膀的老伤也总复发,有时候连拿筷子都费劲。队医严肃地跟她说:“再这么拼,你的身体就垮了,以后连正常走路都成问题。”

1986 年,才 26 岁的郎平不得不咬着牙告别赛场 —— 这个让她挥洒了 8 年汗水的排球馆,这个她拿遍所有荣誉的地方,她走的时候回头看了好几眼,眼睛里全是不舍。但她知道,自己的身体已经撑不住了。

退役后的郎平选择去美国深造,在新墨西哥大学学体育管理。那段时间,她暂时放下了 “铁榔头” 的身份,像个普通学生一样上课、泡图书馆,还顺便琢磨怎么把自己打球的经验变成教学方法。她说:“打球靠的是劲儿,教球靠的是脑子,我得好好学学怎么当个合格的教练。”

1995 年,美国排协找郎平,想请她当美国女排主教练。这个决定一出来,国内一片争议 —— 好多球迷不理解:“中国的‘铁榔头’怎么去教外国队了?这不是帮着外人打咱们吗?” 甚至有人骂她 “背叛祖国”,难听的话一句接一句。

面对这些质疑,郎平特别坦然。她在采访里说:“体育是没有国界的,我去美国执教,是想把排球的技巧和精神传出去,不是帮着谁打谁。不管在哪儿,我都记得自己是中国人。” 后来她带美国队的时候,确实把这支队伍带得越来越好,从二流球队慢慢变成了世界强队 —— 这也让更多人看到了她的执教能力,不光会打球,更会教球。

2008 年北京奥运会,美国队和中国队在赛场上相遇,郎平站在美国队教练席上,场面多少有点尴尬。但她全程都特别职业,该喊战术喊战术,该指导队员指导队员。赛后有人问她心情咋样,她笑着说:“作为教练,我得对我的队员负责;作为中国人,我永远希望祖国的球队赢。这场比赛,大家都拼尽了力,就够了。”

时间一晃到 2013 年 —— 这时候中国女排又陷入了低谷:国际比赛接连失利,队员青黄不接,战术体系乱得像一团麻,球迷们急得直跺脚。就在这时候,排协找到了郎平,希望她能回国执教,救救这支队伍。

郎平没犹豫,当天就收拾行李从美国飞回北京。有人问她:“你都快 50 岁了,身体又不好,为啥还愿意接这个烂摊子?” 她只说了一句:“女排是我的命,祖国需要我,我就回来。”

刚接手女排的时候,困难比想象中还多。队员们技术参差不齐,有的队员连基本的扣球姿势都不标准;自信心也严重不足,打比赛一落后就慌神。郎平没急着让队伍打比赛,而是从最基础的地方抓起 —— 她每天泡在训练馆,一个队员一个队员地抠动作,扣球角度不对就亲自示范,拦网位置不准就拿着战术板画图;晚上队员们休息了,她还在办公室熬夜看比赛录像,分析对手的弱点,给每个队员定制训练计划。

有一次她感冒发烧到 39 度,队医让她在家休息,她却裹着厚外套出现在训练馆,说:“队员们都在练,我不在这儿不放心。” 她就坐在场边的椅子上,声音沙哑地指导队员,偶尔咳嗽几声,却没离开过一步。队员们看在眼里,没人再抱怨训练苦,反而练得更拼了 —— 她们知道,郎指导比谁都累。

就这么熬了两年多,中国女排慢慢找回了状态。2016 年里约奥运会,中国女排一开始不被看好,小组赛打得磕磕绊绊,甚至有人说 “这次肯定拿不到冠军了”。可郎平却一点不慌,她跟队员们说:“别怕输,咱们一场一场拼,把每一个球都打好就行。”

决赛对阵塞尔维亚队,比分咬得死死的,关键时刻郎平换上场的队员总能顶住压力。最后一个球落地的时候,队员们抱着郎平哭成一团,郎平也红了眼睛 —— 这枚金牌,是她带着队员们熬了无数个日夜换来的,太不容易了!

2019 年世界杯,郎平又带领女排拿了冠军,实现了 “卫冕”。可这时候大家才发现,郎平的头发白了好多,走路的时候膝盖也有点打弯 —— 常年的老伤加上过度劳累,她的身体早就不堪重负了。2021 年东京奥运会后,郎平终于松口,卸任了中国女排主教练,跟自己 40 年的排球生涯说了声 “再见”。

退休后的郎平,终于过上了自己的小日子 —— 她不用再凌晨看录像,不用再顶着压力制定战术,不用再为比赛输赢揪着心。她在家里养了好多花,没事就给花浇浇水、松松土;偶尔跟老朋友聚聚,聊聊天、喝喝茶;还会在社交媒体上分享自己的日常,有时候是一张养花的照片,有时候是一段散步的视频,笑容里全是放松。

最近曝光的那张近照,就是她跟朋友聚会时拍的 —— 穿着简单的上衣,头发随意挽着,跟朋友说话的时候笑得眼睛都眯起来,温柔得像邻居家的阿姨。要是不说是郎平,谁能把她跟当年那个在赛场上喊得响亮、眼神锐利的 “铁榔头” 联系起来?

但仔细看,她眼神里的那股坚毅还在 —— 不管是打球、执教,还是退休生活,郎平都活得特别 “拎得清”:该拼的时候拼尽全力,该放的时候彻底放松。她说:“排球陪了我 40 年,现在我想多陪陪家人,多享受享受生活。”

有人说,郎平的人生就像一部热血电影,从运动员到教练,每一个角色都做到了极致。但其实她最让人佩服的,不是拿了多少冠军,而是不管在巅峰还是低谷,都能保持初心 —— 打球时拼的是 “不服输”,执教时靠的是 “不放弃”,退休后守的是 “不纠结”。这就是真正的 “女排精神”,不是只有赢球才叫精神,而是不管面对什么,都能从容应对、全力以赴。

现在再看郎平的近照,心里满是感慨 —— 当年那个为了女排拼到身体受伤的姑娘,终于能好好歇一歇了。她用 40 年时间,把 “女排精神” 从赛场上带到了生活里,让我们知道:不管做什么事,只要有股 “狠劲儿”,肯坚持、肯付出,就没有办不成的。

以前总觉得 “铁榔头” 是个 “符号”,是 “冠军” 的代名词。可看了她退休后的样子才明白,她也是个普通的人 —— 会累,会疼,也会喜欢温柔的生活。但正是这份 “普通” 里的 “不普通”,才让她的故事更动人。

最后想跟大伙儿说:郎平的传奇还在继续,不是因为她还在执教,而是因为她的精神还在激励着我们 —— 不管是工作、学习,还是生活,遇到困难的时候,想想当年那个 18 岁的姑娘在训练馆里反复扣球的样子,想想她带着女排从低谷爬回巅峰的坚持,就会觉得 “这点难算啥”。

这就是郎平,这就是 “铁榔头”,这就是能让我们记一辈子的传奇 —— 她不仅给我们带来了冠军,更给我们带来了永远向上的力量。返回搜狐,查看更多